【お詫び】虚構新聞の更新を一時停止します。大きくなりすぎました。

これは嘘ニュースです

突然このような記事を書くと驚かれるであろうことを覚悟した上で告白いたします。

私はこのブログのライターである一方で、嘘ニュースサイト『虚構新聞』を運営しておりました。

今回は残念なお知らせをしなければなりません。

『虚構新聞』における記事の更新を無期限に休止します。

私がWebサイト『虚構新聞』を立ち上げたのは2003年7月のことです。

開始当時は非常に細々としたサイトでして、コメント数も多くて2,3件ほどでした。

過去ログ(http://kyoko-np.net/national.html)を確認していただければわかると思いますが、初めての記事は

『"踊る大捜査線 THE MOVIE2"上映記念でファン殺到→レインボーブリッジ封鎖』

というタイトルです。良くも悪くも、今と芸風が変わっていないというか、なんというか。。

サービス開始当初は、いただける多くのコメントは、

「そんなことあるか(笑」「しかしよく思いつくな」といったように、皆さん「冗談」だと知って楽しんでおられました。

ところがTwitterが流行りだしてから批判的なコメントをいただくことが増えてきて、

私は、いろいろな意味で「冗談の通じない」人たちが増えてきたのだな、と思いました。

「冗談の通じない」人たちは、「冗談が通じない」ゆえに、「冗談が許されない」世界を作ろうとするのです。

言うまでもありませんが、私が書いてきた記事は全てでたらめです。

なぜ私が何年もの間、何の意味もない嘘偽りを書き続けてきたかというと、厄介な正義感のせいかもしれません。

このように「冗談が通じなく」なるほど心忙しい人々に、ほんの少しでもやわらかなユーモアをお届けできないか、と・・・。

ところが、現実は甘くありませんでした。

私が「冗談を続けれ」ば続けるほど、人々の心から「冗談が消え」ていきました。

私なりの不器用な正義感で届けようとした「冗談の数々」が、却って世界から「冗談を奪っ」てしまう・・・。

いつしか私は、私の望まぬうちに、「冗談の仇敵」たる存在へとなっていたようです。

その事実に耐えられなくなりました。

再び『虚構新聞』の記事を書く意欲が湧くまでは更新を休止し、しばらくはこのブログで細々と活動しようと思います。

お騒がせして申し訳ありませんでした。

虚構新聞社編集部 編集長

突然このような記事を書くと驚かれるであろうことを覚悟した上で告白いたします。

私はこのブログのライターである一方で、嘘ニュースサイト『虚構新聞』を運営しておりました。

今回は残念なお知らせをしなければなりません。

『虚構新聞』における記事の更新を無期限に休止します。

私がWebサイト『虚構新聞』を立ち上げたのは2003年7月のことです。

開始当時は非常に細々としたサイトでして、コメント数も多くて2,3件ほどでした。

過去ログ(http://kyoko-np.net/national.html)を確認していただければわかると思いますが、初めての記事は

『"踊る大捜査線 THE MOVIE2"上映記念でファン殺到→レインボーブリッジ封鎖』

というタイトルです。良くも悪くも、今と芸風が変わっていないというか、なんというか。。

サービス開始当初は、いただける多くのコメントは、

「そんなことあるか(笑」「しかしよく思いつくな」といったように、皆さん「冗談」だと知って楽しんでおられました。

ところがTwitterが流行りだしてから批判的なコメントをいただくことが増えてきて、

私は、いろいろな意味で「冗談の通じない」人たちが増えてきたのだな、と思いました。

「冗談の通じない」人たちは、「冗談が通じない」ゆえに、「冗談が許されない」世界を作ろうとするのです。

言うまでもありませんが、私が書いてきた記事は全てでたらめです。

なぜ私が何年もの間、何の意味もない嘘偽りを書き続けてきたかというと、厄介な正義感のせいかもしれません。

このように「冗談が通じなく」なるほど心忙しい人々に、ほんの少しでもやわらかなユーモアをお届けできないか、と・・・。

ところが、現実は甘くありませんでした。

私が「冗談を続けれ」ば続けるほど、人々の心から「冗談が消え」ていきました。

私なりの不器用な正義感で届けようとした「冗談の数々」が、却って世界から「冗談を奪っ」てしまう・・・。

いつしか私は、私の望まぬうちに、「冗談の仇敵」たる存在へとなっていたようです。

その事実に耐えられなくなりました。

再び『虚構新聞』の記事を書く意欲が湧くまでは更新を休止し、しばらくはこのブログで細々と活動しようと思います。

お騒がせして申し訳ありませんでした。

虚構新聞社編集部 編集長

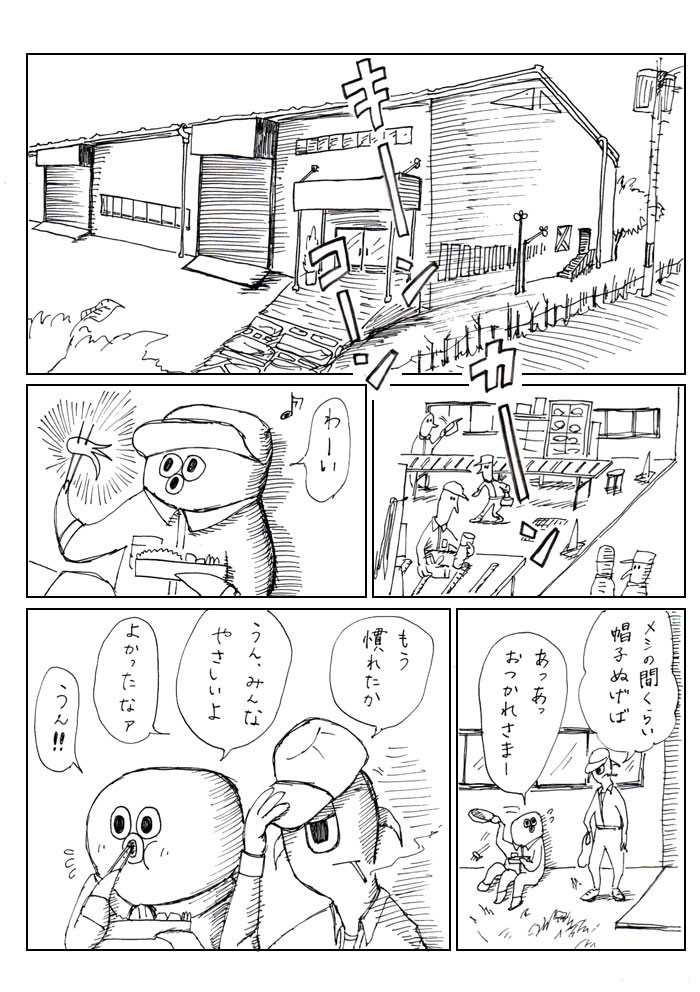

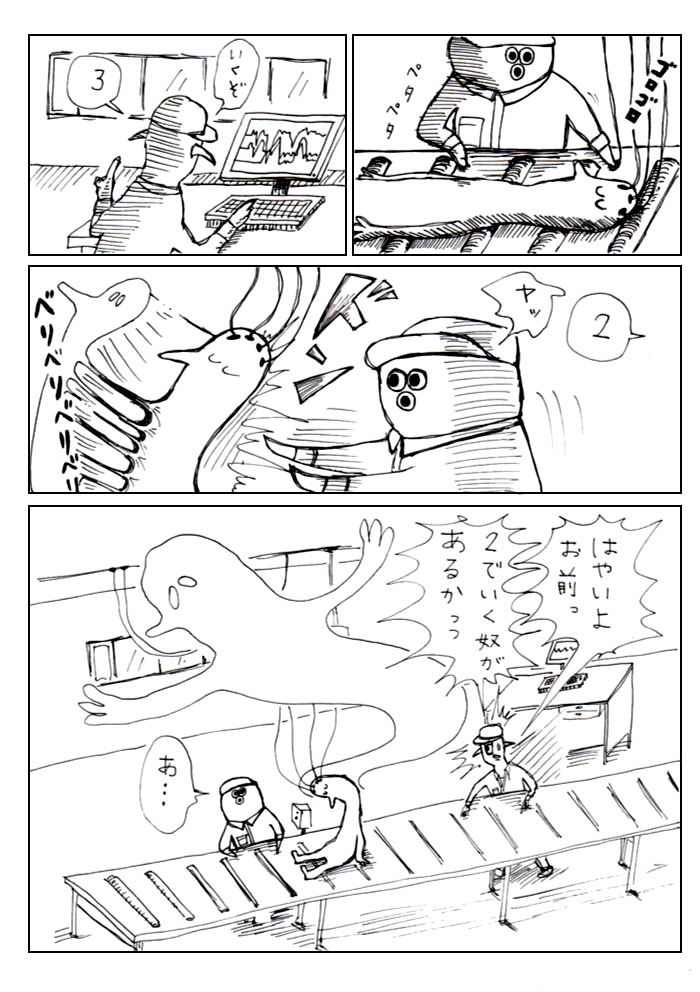

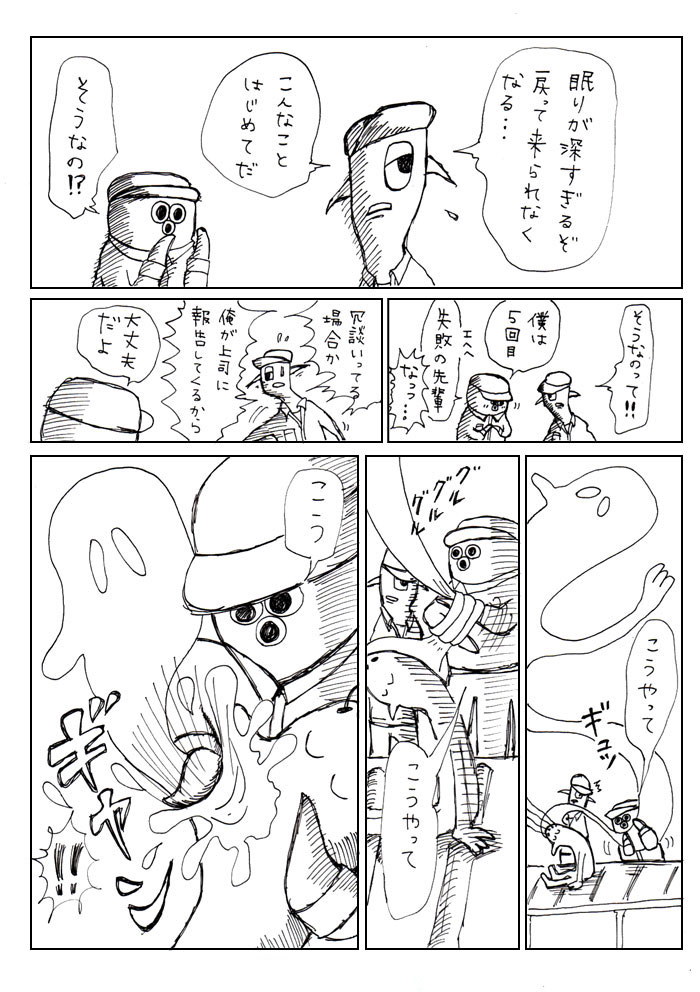

トンネルG-SHOCK(D待ち女の子)

結婚報告をしに来た兄夫婦に会いたくないのでドトールに3時間こもって書きました。みんなもっとマンガや写真入りの記事が読みたいと思うので(僕もそうです)、申し訳ない気持ちはあります。

高架に掘られた滅多に人が通らない暗いトンネルは、車が一台と人が一人やっと通れるぐらいの狭さで、電車が通るたびに何も聞こえなくなる。取ってつけたような段差で区切られた歩道には雨も降らないのに水がたまり、一つだけある赤い電灯の光を一日中ずっと鈍く反射させていた。

「屋根寄高広(やねよりたかひろ) あく手会場」

朝、壁に白いチョークでそう書いた。その下に、捨ててあった机と椅子を持ってきた。もう夕方になっていた。

昼は外よりもトンネルの方が暗いのに、今はトンネルの方が明るい。赤い光が、机の傷にはじかれて目に飛び込んでくる。高広はわざとそれをじっと見た。しばらくそうしておいて、

「目が、目が」

とかなんとか言いながらそろそろ帰ろうと思っている。今日もまたクソみたいな一日だった。

電車が頭上を通る音でトンネルはいっぱいになり、なぜか少し安心して目を閉じる。すると目の前に緑の円が現れる。

「ねえ」

驚いた。轟音の中だって透き通るその可憐な声。高広は顔を上げた。

でも、肝心の顔は目に焼き付いた光の輪のせいで塗りつぶされていた。その輪を外そうと、中空に目をやると、視界の端に顔がのぞいたような気がする。でもまた見ようとすれば隠れてしまう。目の隙に入った格好でなんとなく女の子だとわかり、高広は下を向いた。いい匂いがした。

トンネルを吹き抜ける風が急に涼しく感じられた。その風でスカートが揺らぐのがわかった。

「握手会場なんでしょ、握手してよ」

ちょっとふざけたような声と同時に、つるつる赤く光る細い腕がすっと伸びてきた。黄色いG-SHOCKは細い手首には少しゆるくて、くるりと半分回転した。

自分の前に差し出された、半端に開いて握り返すための柔い握力をたたえた掌を見て、高広はどぎまぎしてしまって、やや勃起しながら後ろの字を振り返った。見えないけれど、確かに「あく手会場」と書いた。汚い字で。

向き直って、おそるおそる握手した。指を触れ、そっとにぎる。女の子の手は小さく、やわらかく、指はしなやかにのびている。

微妙に手を動かすと、ふれ合った手指がやわらかくへこみあってぴったりくっつくのがわかった。細い手のどこにこんな弾力が……。

「イスにのぼって生卵を落としても割れないんじゃ……」

思わず感想をもらしながらも、手と手は一つになって、伝え合ったあたたかな熱をさらにゆっくり増やしてゆく。脈が聞こえそうだ。

「どうにかなっちゃいそうだな……」

高広は引っ込み思案のくせに孤独に慣れすぎて開き直っているようなところがあるので、中と薬の指を曲げて、相手の掌を触れるか触れないかの手つきで撫ぜ上げた。

「ん」

第三楽章。ピアノを弾くように女の子の手が跳ね上がる。高広の指はその動きを本能的に追いかけて離さない。自覚のないあせりにも似た性欲がちょっと怖い。

しかし女の子にもそういう興味はある。相手の指も遠慮がちにゆっくりと、同じように高広の掌へと滑り降りてきた。

不意を打たれた高広は、心の奥のおそらくちんちんとつながっている部分にド級のときめきの群れ(GOOD・GREAT・PERFECT)を感じる。負けじと指をはわせる。

「んんっ……」

女の子のそんな声を聞くのは初めてだったので、高広は凄い勃起した。

それから二人はもう夢中になって少し大胆に息を荒げ、手と手を、指と指を互いにこすらせた。

ふいに、電車の通る大きな音で目が覚めた。

汗で濡れた手はしびれ、机の上には幾多の水滴が落ちていた。女の子のG-SHOCKは汗でびしょ濡れだったが、防水加工のおかげで時計は元気に18時30分を表示していた。15分は握手をしていただろうか。

電車が通り過ぎてしんと静まりかえったトンネルは、幼い二人の息づかいだけで満たされていた。

糸を引くように手が離れ、握手が終わった。

思わず相手の顔を見上げると、もう光のあとは消えていた。でも顔はわからない。女の子はお面をつけていた。頬の白いなだらかなフォルムが赤く光っている。少しのぞいた額、細い髪の整った生え際にはうっすら汗がにじんでいる。

「君は……」

思わず切らせていた息を止めて、高広は言った。

「これ、知ってる?」

女の子は弾む吐息を隠すように大きく息を吸ってから、自分の顔を指さした。

「……ドナルド?」

「デイジーダック知らないの?」そこでまた息を吸う。「ドナルドの彼女」

彼女。その言葉に高広は身をかたくした。

「そういえば聞いたこと、ある……」

汗で湿った掌を自分の親指でなじませながら高広は言った。これは僕の汗だけではないはずだ……。

「もう帰る」

勢いよくきびすを返した女の子のスカートが夜風の助けにひるがえり、机の上をかすめた。

思わずそれを捕まえようと伸ばした高広の手は、机をたたいた。それだけの間にもう女の子は外の闇に消えていた。大きく鼻で息を吸うと、まだその香りが感じられる……。

「なんだろうこんな気持ちは……」

高広は机についた手をじっと見て、じりじりと自分の方に寄せた。同時にゆっくり立ち上がり、目を閉じる。そのまま、机の上の滴を拾って薄く伸ばしながら手をちんちんに向かわせる。

再びビリビリと電車の迫る音がし始めた。この電車には父が乗っているかも知れない……きっと乗っている……。音はどんどん大きくなる。もうこの体には何も聞こえない。

そして、ついにびしょびしょの手がちんちんに到着した。高広はびっくりした。

「う、うわーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!」

かつてないほどの快感の塊、エクスタシーのおだんごがそこにいた。

あせった高広はちんちんを一睨み、そこ目がけて振りかぶり、チョップを一発見舞った。

塊は爆ぜ、どっと音がした。そして、さっきまでそこにいた女の子の空気を求めて何かが押し寄せてくる。

電車は轟音とともに脳天の真上を駆け抜け始めた。

高広は叫んだ。

「イクーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!」

イクの初めてなのに、そんな言葉知らないのに、高広は獣のようにそう叫んでいた。

その声はトンネルいっぱいにかき消されながら響き渡り、快感を追いかけて勢いよく前に出た腰は机を派手にはじき飛ばしていた。

せっかくそんな記念すべき時なのに、傲慢なスピードでやってきた白い乗用車がトンネルを抜けようとしたのだ。

宙に放り出された高広の初めての衝動という名の古い机は、ピカピカ光った白い車のフロントガラスに脚から飛び込んだ。沈みこむようにガラスが割れて、コントロールを失った車は壁に激突、耳をつんざく音と火花を激しく噴き上げながらスピードを失わずに横転し、トンネルから苦しそうに勢いよく飛び出した。

握手をした女の子の全てを思い出し身をよじらせながら、高広は呆けた顔でその一部始終を見ていた。

車から灰色の煙が立ち上る頃には、もうしびれるような快感は収まっていた。

ひっくり返っているが意外に原型をとどめた白い自動車の窓から、ひねり上げられて上を向き、口から血を流した知らない中年男の首が見える。さらにその隣からだらりと別の者の手が出ていた。

その手。さっきの女の子のものとはぜんぜん違う、ふくれて丸い腕、太い指。下品に赤く塗られた爪から、さらに血が滴り落ちている。高広にはそれが母の手だとすぐにわかった。

「なんだ、今の…………」

そう言って高広はズボンの上から、ぬめりで貼りつく冷たいちんちんに手をやった。母の日だった。

高架に掘られた滅多に人が通らない暗いトンネルは、車が一台と人が一人やっと通れるぐらいの狭さで、電車が通るたびに何も聞こえなくなる。取ってつけたような段差で区切られた歩道には雨も降らないのに水がたまり、一つだけある赤い電灯の光を一日中ずっと鈍く反射させていた。

「屋根寄高広(やねよりたかひろ) あく手会場」

朝、壁に白いチョークでそう書いた。その下に、捨ててあった机と椅子を持ってきた。もう夕方になっていた。

昼は外よりもトンネルの方が暗いのに、今はトンネルの方が明るい。赤い光が、机の傷にはじかれて目に飛び込んでくる。高広はわざとそれをじっと見た。しばらくそうしておいて、

「目が、目が」

とかなんとか言いながらそろそろ帰ろうと思っている。今日もまたクソみたいな一日だった。

電車が頭上を通る音でトンネルはいっぱいになり、なぜか少し安心して目を閉じる。すると目の前に緑の円が現れる。

「ねえ」

驚いた。轟音の中だって透き通るその可憐な声。高広は顔を上げた。

でも、肝心の顔は目に焼き付いた光の輪のせいで塗りつぶされていた。その輪を外そうと、中空に目をやると、視界の端に顔がのぞいたような気がする。でもまた見ようとすれば隠れてしまう。目の隙に入った格好でなんとなく女の子だとわかり、高広は下を向いた。いい匂いがした。

トンネルを吹き抜ける風が急に涼しく感じられた。その風でスカートが揺らぐのがわかった。

「握手会場なんでしょ、握手してよ」

ちょっとふざけたような声と同時に、つるつる赤く光る細い腕がすっと伸びてきた。黄色いG-SHOCKは細い手首には少しゆるくて、くるりと半分回転した。

自分の前に差し出された、半端に開いて握り返すための柔い握力をたたえた掌を見て、高広はどぎまぎしてしまって、やや勃起しながら後ろの字を振り返った。見えないけれど、確かに「あく手会場」と書いた。汚い字で。

向き直って、おそるおそる握手した。指を触れ、そっとにぎる。女の子の手は小さく、やわらかく、指はしなやかにのびている。

微妙に手を動かすと、ふれ合った手指がやわらかくへこみあってぴったりくっつくのがわかった。細い手のどこにこんな弾力が……。

「イスにのぼって生卵を落としても割れないんじゃ……」

思わず感想をもらしながらも、手と手は一つになって、伝え合ったあたたかな熱をさらにゆっくり増やしてゆく。脈が聞こえそうだ。

「どうにかなっちゃいそうだな……」

高広は引っ込み思案のくせに孤独に慣れすぎて開き直っているようなところがあるので、中と薬の指を曲げて、相手の掌を触れるか触れないかの手つきで撫ぜ上げた。

「ん」

第三楽章。ピアノを弾くように女の子の手が跳ね上がる。高広の指はその動きを本能的に追いかけて離さない。自覚のないあせりにも似た性欲がちょっと怖い。

しかし女の子にもそういう興味はある。相手の指も遠慮がちにゆっくりと、同じように高広の掌へと滑り降りてきた。

不意を打たれた高広は、心の奥のおそらくちんちんとつながっている部分にド級のときめきの群れ(GOOD・GREAT・PERFECT)を感じる。負けじと指をはわせる。

「んんっ……」

女の子のそんな声を聞くのは初めてだったので、高広は凄い勃起した。

それから二人はもう夢中になって少し大胆に息を荒げ、手と手を、指と指を互いにこすらせた。

ふいに、電車の通る大きな音で目が覚めた。

汗で濡れた手はしびれ、机の上には幾多の水滴が落ちていた。女の子のG-SHOCKは汗でびしょ濡れだったが、防水加工のおかげで時計は元気に18時30分を表示していた。15分は握手をしていただろうか。

電車が通り過ぎてしんと静まりかえったトンネルは、幼い二人の息づかいだけで満たされていた。

糸を引くように手が離れ、握手が終わった。

思わず相手の顔を見上げると、もう光のあとは消えていた。でも顔はわからない。女の子はお面をつけていた。頬の白いなだらかなフォルムが赤く光っている。少しのぞいた額、細い髪の整った生え際にはうっすら汗がにじんでいる。

「君は……」

思わず切らせていた息を止めて、高広は言った。

「これ、知ってる?」

女の子は弾む吐息を隠すように大きく息を吸ってから、自分の顔を指さした。

「……ドナルド?」

「デイジーダック知らないの?」そこでまた息を吸う。「ドナルドの彼女」

彼女。その言葉に高広は身をかたくした。

「そういえば聞いたこと、ある……」

汗で湿った掌を自分の親指でなじませながら高広は言った。これは僕の汗だけではないはずだ……。

「もう帰る」

勢いよくきびすを返した女の子のスカートが夜風の助けにひるがえり、机の上をかすめた。

思わずそれを捕まえようと伸ばした高広の手は、机をたたいた。それだけの間にもう女の子は外の闇に消えていた。大きく鼻で息を吸うと、まだその香りが感じられる……。

「なんだろうこんな気持ちは……」

高広は机についた手をじっと見て、じりじりと自分の方に寄せた。同時にゆっくり立ち上がり、目を閉じる。そのまま、机の上の滴を拾って薄く伸ばしながら手をちんちんに向かわせる。

再びビリビリと電車の迫る音がし始めた。この電車には父が乗っているかも知れない……きっと乗っている……。音はどんどん大きくなる。もうこの体には何も聞こえない。

そして、ついにびしょびしょの手がちんちんに到着した。高広はびっくりした。

「う、うわーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!」

かつてないほどの快感の塊、エクスタシーのおだんごがそこにいた。

あせった高広はちんちんを一睨み、そこ目がけて振りかぶり、チョップを一発見舞った。

塊は爆ぜ、どっと音がした。そして、さっきまでそこにいた女の子の空気を求めて何かが押し寄せてくる。

電車は轟音とともに脳天の真上を駆け抜け始めた。

高広は叫んだ。

「イクーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!」

イクの初めてなのに、そんな言葉知らないのに、高広は獣のようにそう叫んでいた。

その声はトンネルいっぱいにかき消されながら響き渡り、快感を追いかけて勢いよく前に出た腰は机を派手にはじき飛ばしていた。

せっかくそんな記念すべき時なのに、傲慢なスピードでやってきた白い乗用車がトンネルを抜けようとしたのだ。

宙に放り出された高広の初めての衝動という名の古い机は、ピカピカ光った白い車のフロントガラスに脚から飛び込んだ。沈みこむようにガラスが割れて、コントロールを失った車は壁に激突、耳をつんざく音と火花を激しく噴き上げながらスピードを失わずに横転し、トンネルから苦しそうに勢いよく飛び出した。

握手をした女の子の全てを思い出し身をよじらせながら、高広は呆けた顔でその一部始終を見ていた。

車から灰色の煙が立ち上る頃には、もうしびれるような快感は収まっていた。

ひっくり返っているが意外に原型をとどめた白い自動車の窓から、ひねり上げられて上を向き、口から血を流した知らない中年男の首が見える。さらにその隣からだらりと別の者の手が出ていた。

その手。さっきの女の子のものとはぜんぜん違う、ふくれて丸い腕、太い指。下品に赤く塗られた爪から、さらに血が滴り落ちている。高広にはそれが母の手だとすぐにわかった。

「なんだ、今の…………」

そう言って高広はズボンの上から、ぬめりで貼りつく冷たいちんちんに手をやった。母の日だった。

松本人志「生涯で稼ぐ金額はカラスヤの方が上やないかな」

社会的状況のもとでの行為は演技の要素を含む。行為者は同時に演技者(パフォーマー)であり、観客(オーディエンス)を意識した「印象の演出者」である。

(E・ゴフマン 石黒毅訳『行為と演技――日常生活における自己呈示』)

島本和彦の『アオイホノオ』で、大学の先輩(で先輩の彼女)であるトンコさんに恋心を抱いている焔燃(ほのお もゆる)が苦悩するシーンです。

『カリオストロの城』であれ『明日のジョー』であれ『仮面ライダー』であれ、自分のやるべきことのために報酬を求めない、その生き方に共感してくれる女性を自分のものとしない。

やるべきこととは仕事と言いかえてもいいかも知れません。それに対してひたむきになることと、女性を愛することは両立しない。まして当然、女性を傷つけることも許されない。だからこそ、カリオストロ的ルパンや矢吹丈や鉄郎のような主人公が選択されてきた。それは創作者のルサンチマンであったかも知れません。

そのような気持ちは葛藤こそあれ、純粋な感情として提出されることがほとんどです。フィクションに触れてきた人は、ハマった人であればあるほどそれらの登場人物に感情移入しているはずで、焔燃のように、実際の人生のことある事にしつこく参照するはずです。

「ここで抱きしめたらルパンになれない」と思うことで、純粋な感情を保とうとする。なぜルパンでなければいけないかというと、俺にはやるべきことがあるからだ。というのが焔燃の思考です。

批判もありますが、日本人が外的な批判を意識する「恥の文化」であるというのは、ルース・ベネディクト『菊と刀』以来たびたび言及されることです。さらに、山本七平は昭和期以前の「恥」から「空気」への移行についてこう書いています。

「どうしてですか、言論は自由でしょ」

「いや、そう言われても、第一うちの編集部は、そんな話を持ち出せる空気じゃありません」

大変に面白いと思ったのは、そのときその編集委員が再三口にした「空気」という言葉であった。彼は、何やらわからぬ「空気」に、自らの意思決定を拘束されている。いわば彼を支配しているのは、今までの議論の結果出てきた結論ではなく、その「空気」なるものであって、人が空気から逃れられない如く、彼はそれから自由になれない。従って、彼が結論を採用する場合も、それは論理的結果としてではなく、「空気」に適合しているからである。採否は「空気」がきめる。

(山本七平『「空気」の研究』)

マンガに限らず、主人公の系譜とは場にまつわる恥や空気を浄化する存在でした。それは、『宇宙戦艦ヤマト』が、地球の空気を浄化するコスモクリーナーDを取りに行くことが目的となる点に象徴的に表れています。

そして、そのようなサブカルチャー作品群がサブとしての機能を果たさず、誰にとっても当り前なものになるとしたら、「空気」の質は変容していくはずです。

つまり、人生の喜怒哀楽の中でマンガでもテレビでもなんでもいいですが、フィクションにおける場面が想起されることは自然であるという空気です。もはやこんなことは誰にとっても当り前です。

最も極端な例を出せば、上野顕太郞『さよならもいわずに』は妻を亡くした出来事を描いた、あえて言うとエッセイマンガですが、その中にこんなシーンがあります。

ここで数あるマンガの「泣き」シーンのサンプリングが登場するのは、「我が子が亡き母(妻)に宛てたクリスマスカードを見て起こる強い感情=純粋な感情」がマンガには描かれている、という表明でもあります。

自分の純粋な悲しみは、これまで読んできたマンガの登場人物達に走ったそれと同じものだと信じていなければ、こんなところに「マンガの泣き」を挿入出来るはずはありません。

勘違いをしがちですが、もはや多くの人にとって状況はこうなのではないでしょうか。

フィクションによって知った「純粋な感情」が、ふいに訪れた人生の悲劇喜劇によって「純粋な感情」としてもよおされる。

少なくとも、その割合が増えていることは確かです。フィクションを参照することなしに意思を決定することが難しくなってきている。

だから、フィクションの方から多くのことを学んできた人々は、現実に触れて驚きかねません。男性向けのマンガに出てくる主人公たちの多くは奥手であり、恋愛より優先するものがあったため、それを恋愛のメインモデルとしてきた焔燃のようになるのかもしれない。女性向けのマンガがタイプとしてその逆であることは言わずもがなです。

でもこれに関しては印象論の域を出ませんので、そこまで真に受けないようにして下さい。

で、だからこそですが、フィクションが好きな人たちは、なんとなくこんな希望を抱いているはずです。

つまり、みんなアニメやマンガや映画や本の主人公に憧れ、そのように生きることを目指すようになる……という希望。

でも当然、そんな考え方ばかりしてると割を食う。人生において損をする。女の子をゲットできないし、楽しい青春を謳歌できない。

だって女の子はもともと何かが起こるような関係にないし、自分はマンガの主人公のように何ができるわけでもないし、気に喰わない生き方をしている人をおおっぴらに「敵」にはできないし、その人達こそが幅を利かせているし、碇シンジのように運命に翻弄されるようでいながら目の前で何かが起こるわけでもない……。

福満しげゆきが描くのは、フィクションと人生は違うという割り切りながらも、人生においてフィクションを参照しまくってしまうという態度です。

こうした偉そうなこと(であると思われる!と本人が直感したこと)を書いたあとは、「でも、こんな偉そうなこと言っておきながら僕も……」というエピソードが申し開きのように挿入されることがほとんどです。

ここで言えば、「僕のデビュー作はまさにそんなマンガだったのです」という記述ですね。

偉そうなことを言ったあとで「結局、僕も同じ穴のムジナ……」という意味のことを打ち明けるのは、「自分が一度浄化した空気や恥をまた適度に汚す」という処世術です。みんな多かれ少なかれやっているはずです。

そうすることで、誰の顔にもおうかがいを立てることができる。エッセイマンガとして開かれたものになる。下のようなことを考えたら、そうするほかないのです。

「基本的には「人」は何を考えているかわからないものなのです」(『僕の小規模な生活3巻』P99』)

福満しげゆきがよく描く、セックスのことしか頭にない「ゲヘー」といやな笑い方をする簡略化して描かれたヤンキーとか芸人とかは、本当にそれしか考えていない本当の本当に下劣な人として(これも批判をかわすためでしょうが)「あえて」描かれています。これは、私からすると、マンガやアニメや映画や本を見ない人として描かれているように思えます。もっと詳しく言うと、フィクションから身の振り方を学ばない人です。

こうした偽悪的な描き方は、福満自身の相対化であると見なした方が正しいでしょう。それがうかがい知れる発言として、福満作品には「『○○』を読んでいたから僕にはわかるぞ」「『△△』で××が言っていた」という台詞が数多く見つけられます。

島本和彦を援用した上でやや大雑把に類型化すると、福満にとって「下劣な人=フィクションから学んでいない人=女性に対する礼節をわきまえない人=セックスのことばかり考える即物的な人」であり、「愚鈍な人=フィクションからしか、もしくはフィクションからすら学んでいない人=社会の厳しさ・複雑さを知らない人」であると言っていいんじゃないでしょうか。

では、どんな人が福満しげゆきにとって下劣でも愚鈍でもないかというと、「小さい頃からの環境的アドバンテージによって色々な能力や地位を得ているので社会の厳しさを知る必要の無い人」です。あくまでもマンガからの判断でこの3類型を確認することができます。他にも「ただ単に理不尽な人」という類型もあります。

ならば、そういう人達ばっかりの世の中で「僕」はマンガの主人公として、どんな態度を取ればいいか。どうすれば愛される主人公になるか。

それこそが、「小さい頃から環境的なアドバンテージがなかったためにかつては下劣だったが色々と厳しい経験も積んできたために少なくとも愚鈍ではなく努力の結果もあってかいつの間にかそれなりの地位も得て必死にがんばっておりそれでもやっぱり下劣なことも考えてしまって危機感も劣等感も恨みも全然消えないグラグラな僕」という全てに言い訳するかのような自己像なのです。

「僕」が何かかわいげを保ったまま言おうとすれば、「何を考えているかわからない読者」のために延々と続く客観視をしていかなければいけません。これに関しては、文学であれば町田康、漫才であればブラックマヨネーズなど、各方面で同じようなことはされてきました。町田康を読んでもらいます。

自分は随筆を書き進めるにあたって、没にならないように細心の注意を払わなければならないが、どういうところを気をつければよいかというと、面白くないから没ということはほとんどない。つまり没といわれて、きっと面白くなかったからだ、と気に病む必要はまったくないということである。またその原稿の内容が不正確であったり、錯誤・過誤にみちみちているから没ということもまずない。その場合は誤りを指摘されるだけである。

では没の理由はなにか、というとすなわち、その原稿が人をして厭な気持ちにさせる、不快な気持ちにさせる可能性がある、ということが没の理由の9割5分3厘をしめる。すなわち、その原稿の掲載された誌面を見て怒る人が出てくるかも知れない。これが一番困るのである。なぜなら、どんな偉い先生でも、いわれなく人を不愉快にするのはいけないことだからである。

だから順に考えると随筆を書く場合、没にされないように書く必要があり、そのためには他が不快にならないように書く必要があるということであり、これが基本の基本、初歩の初歩、イロハのイ、鉄則中の鉄則なのである。

そういうことを踏まえて、さあ随筆を書こう。

昨日、パンを買いに行った。家にパンがなくなったからである。

というのは大丈夫だよね?オッケー?オッケー?いいよね?別に誰も不快になってないよね。よし大丈夫。じゃ進めよう、ってええっと、なんだっけ?そう、オレはパンを買いに行ったのだ、のだけれどもちょっと待てよ。パンを買いに行った、なんていうことをこういう公の場所でいう場合、ことによるとパン食を奨励しているというように受け取られないだろうか。つまり、読者にはパン以外の、米や饂飩やパスタ類を食べてはいけない、と言っているふうに誤解されないだろうか。だとしたらその産業にたずさわっている人はきわめて不快な思いをするに違いなく、その可能性があるだけでもやはり問題で、没になる可能性はきわめて大である。書き直そう。

昨日、パンを買いに行った。家にパンがなくなったからである。だからといって米や饂飩やパスタ類が嫌いでパンしか食べぬという主義ではない。というかそういうものは非常に好きなのだ。ただそのときは気分でね、パンを食べたかっただけなのであって、小豆などの雑穀類もそれは買わなきゃあと、米も饂飩も買わなきゃあ、と強く強く念じ、絶対に今後一生私は米や饂飩やパスタや雑穀をパンと同じくらいの比率・割合で食べていくと固く心に誓いながら、そして世の中のみんなもそうあればよいと祈りにも似た気持ちを抱きながらパンを買いに行ったのである。

とこれでいいだろう。まだ穴があるかも知れないがそれはゲラで直せばよい。

(「そら、気ぃ遣いまっせ」、『テースト・オブ・苦虫2』、中央公論新社、2006年、75-77頁)

でも、こんなことは固有名詞とシステムとが細分化してきたからこんなに書く内容が細かくなるわけで、根本的には昔から教訓としてあります。

例えばその昔、日本人がお米を作り始めた頃、ソクラテスがギリシャの広場を歩いていました。クサンティッペが仕上げたばかりの新しい外套をまとっています。その姿を見かけたアンティスネスがソクラテスのもとにやって来ました。アンティステネスは世間の習俗から遠く離れて生きることを真の哲学者だとした人物です。彼はソクラテスの外套に目をつけて、屈む振りをして自分の古いボロボロの外套の穴をこれ見よがしに見せつけました。ソクラテスはアンティステネスを見ます。外套の穴を、そしてまたアンティステネスを見ます。何も言わずに歩き出したソクラテス。曲がり角を曲がる寸前、振り返って言いました。「君の外套を通して見えるもの、それは君の虚栄心だ」

要は、何をしたってどんな態度をとったって、反目する人はいるのです。どんなにソクラテスの勝ちに見えても、私は、この話の肝は「ソクラテスもまたアンティステネスに批判されている」という一点に尽きると思います。

さて、ここで同じくエッセイマンガを描いているカラスヤサトシのマンガを見てもらいましょう。

くそつまらないですよね。

これは、「人というのは基本何を考えているのかわからないものなのです」という真理にも近い人間観があるならば、延々と続く客観視であるとか何らかの対策を講じないといけないのに、現在自分がしている(少なくとも私から見ればしょぼい)客観視を「最上」のものだと(わざわざ大ゴマ使って)規定し、更なる可能性を打ち切ってしまう揺るぎない態度(不安の無さ)に起因するものだとは言えないでしょうか。

合わせ鏡は無限に反射して自分を映しますが、肥大した自己が鏡面を遮ってしまえばその姿を見通すことはできません。デカルトは、その永遠に続く疑いの眼差しの中に、「我思う、故に我あり」を見出しました。それを見て疑っている「私」はいるということだけを確信したのです。

無限に自己否定が可能な心の中で、やっと自分は現れる。だから、自己肯定の最中にも、自己否定の態度を中断してはいけない。客観視の背後に、まさに客観視している自分(もしくは読者)がいることを想定できないのって、かなり「愚鈍な人」であると私は思います。

それは、カラスヤサトシがマンガの企画でどんなに色々なことを体験しようとカバーしきれないものです。本人は色々と経験を積んで「まともな人間」になっているかも知れませんが、マンガの主人公として実感できないのだからしょうがありません。

成長とは、納得や諦めを積み重ねることではありません。これでいいのか、これよりももっといい考えが……、と悩み、また忘れ、思い出し、その断続ごとの差異を実感し、その差異の中に揺るぎないものを感じ、両者のバランスの取り方を学ぶことが、成長を実感し、己を知るということなのです(知りませんが)。

しかし、それを見ているのは自分だけではない……。

僕の妻のお兄さんが、ブログやるときに、「アバター」っていうんですか?

自分のキャラクターを作るんですよね。それを……、すごいハンサムガイにするんですよ。僕からすれば、全然見た目と違うわけですよ。

つまり、自分の内面を見つめるような客観視と、自分が人にどう思われてるか、というのは一致しないものなんです。

(福満しげゆき『グラグラな社会とグラグラな僕のマンガ道』P.142)

永遠に続く内面との葛藤の合わせ鏡を覗いている自分を、様々な人が様々な視座から、様々な視点を持って見ている。それが「社会」です。そして人は「社会」の中で生きている。さらにその場その場で異なる「空気」が作られている。

どんな言葉を口にしても、どんな解釈もあり得てしまう社会。その恐ろしさと難しさとやるせなさを知らない、提示してくれない人のマンガを読みたいとは思いません。

ちなみにこのマンガは、『カラスヤサトシのおしゃれ歌留多』に載っているそうです。はっきり言って『カルタ』とつくものにロクなものはありません。

とにかく、こうした、ささやかな決めつけと納得で塗り込められたものが鼻につくかも知れないという不安が、カラスヤサトシには見られません。思考停止しています。

そのために、たまに悩む場面が出てこようと、それが続く予感=成長の予感がないのです。よって、その悩みは単なるポーズとなってしまいます。

だから、人間的成長を実感できないカラスヤサトシのエッセイマンガに比して、態度を保留し続ける福満しげゆきの作品は、エッセイを謳いつつ、逆説的にストーリーマンガの様相を呈してきます。そうでありながら、頑なに「ほのぼのエッセイマンガ」で通すのも「空気」を乱さないための戦略です。

実際、福満しげゆき自身がストーリー志向を持っていることの裏付けとして、こんな発言があります。

「このマンガ、描く意味あんのかな?」っていうジレンマは常にありますよね。やっぱり「物語を描く」ことこそが自己表現だと思っているんですよね。だから……今はツラいですねぇ。

『僕の小規模な生活』は、ストーリーマンガを描く方法論とは全然ちがうわけです。本来のストーリーマンガなら、ここで前フリしておいて、ここで回収するとかやるんですけど、こういうマンガだと、そういうところから外していったほうが面白いのかな、って思うんです。そうなると、ただのエピソードの羅列ですよ。でも、実際の生活だって、エピソードの羅列じゃないですか。たとえば、編集者さんと打ち合わせをするじゃないですか。でも、その後、家に帰ったらパソコンの将棋とかするんですよ。そこには何の関連性もないんですよ。

(『グラグラな社会とグラグラな僕のまんが道』P133~134)

ここで、先ほどの『はじめの一歩』の例を思い出してもらいましょう。

福満しげゆきが「妻」を得る一生懸命でやや行き過ぎたようにも思える奮闘の過程は、主人公がマンガ家になる過程を描いた「マンガ」によって、読者にお披露目されます。

一つメタ的になりややこしいですが、マンガが売られる時点でもう売れているわけですから、「ちゃんと能力が上がった主人公にヒロインが現れる(福満曰く)正しい」ストーリーマンガの図式になっているのです。

単行本5~6巻での「回想編」もまた、「打ち合わせして帰ったら将棋する」という脈絡のない(しかもむなしい)エピソードの羅列が多いと自負する自分の人生を「物語化」することで救うためだったように思えてきます。

上のように、「僕」が誇らしげな顔をするのは、一家の長である父としての役割を全うしている場面に集中します。『僕の小規模な生活』では、何度も思い悩んだ歴史である『僕の小規模な失敗』の引用がなされますが、家族の前で誇らしげに振る舞う「僕」と、暗い階段で一人パンを食べている学生時代の「僕」が同一人物であるという事実に「成長」が実感されます。それこそが、福満しげゆき自身が考える「正しいマンガ」の証明なのです。

もちろん「空気」を汚さないよう、こうした誇らしげな場面は最小限に抑えてあり、なるべく単行本の最後に来るようにするという配慮も見せ、そのネタばらしもしています。それがネタばらしも込み込みでの配慮であるのは明らかです。

だから逆に言うと、成長のない「カラスヤサトシ」が、知人に紹介してもらった人をそのまま家に泊めて翌日いっしょに高尾山に行ってそのまま同棲を始めて妻を持つことは、福満的に考えるならば「正しい」感じがしないのです。(福満しげゆきがカラスヤサトシについてそう思っているというわけではないので悪しからず)

現実として結婚するのはもちろん誰がとがめることでもありませんが、それがマンガになった時、それはもう「正しくなさ」を孕んでいる。

メタ的に考えるならマンガ家として成功したカラスヤも福満も一緒じゃないか、と思われる方もいらっしゃるでしょうが、既に書いた通り、カラスヤサトシ本人が成長しようと、そのマンガには「成長」の過程が描かれていない。経験したことがいくら書かれていても、それなりのやり方をもってしなければ、「成長」のシークエンスにはなりません。よって、カラスヤサトシは成長しないことになる。

描かれたことだけがマンガの中の現実であり、それ以外にはないのです。

福満しげゆきの場合、「実在する人物かつ作者」という留保付きの主人公は、「空気」を汚し、浄化し、また汚すことで、好況と不況をくり返す景気循環のように、主人公のかわいげの動的平衡を保ちます。

これが福満しげゆきがたびたび言及する「グラグラ」の本当の意味であるはずです。そして、それはそのままフィクションと現実の狭間で学び、選択した態度なのです。かわいいだけでは、いい人であるだけでは生きていけないし、実際にそんな人物がいるはずはない…(でも「そういうエッセイマンガ」はある……)。

そのグラグラし続ける過程こそが「成長」であるのは先ほど書いた通りです。

社会の中で発言できないことをフィクションである主人公に託し、その「成長」を描くことで、作者自身が成長する。

合わせ鏡いっぱいに口の開いたバカ面をニコニコさせてなんとなく生きている主人公と、その奥にある深遠を見通そうと不安そうにしながら確実に何かを学び取り、やっぱりまだ不安そうにしている主人公。

どちらが好きなのかは好みの問題なので、みんな勝手にすればいいと思います。

話変わりますけどね皆さん! エッセイマンガにおいて、完全に「ガード」して、ガードポジションで勝負して、全く「いい人」に徹して、全く「嫌われないように描く」ことだって、やればできるんですよ! 誰だって! 大学程度の学力があれば可能なんです! しかし、それでは意味がないのでギリギリのラインを見つけて…たまにラインを踏み越えて勝負してるのに……。何が言いたいかって、カラスヤサトシさんを「いい人」と解釈して、僕を「イヤな奴」と解釈するのは、単純すぎやしませんか!? と言いたい!! …で、カラスヤさんは映画化されて、僕は、チンチンをいじくるだけの日々ですか!! …そんなの酷すぎる…と言いたいのです…。

(『僕の小規模な生活6』あとがき)