<ノベル>百子の終わらない夏

7月のおわりのある日、百子は夏休みが始まっているのに朝の学校に来ていた。運悪く夏休みしょっぱなの、植物の水やり当番になっていたからだ。

朝のまだ弱い太陽の逆光を受けている校舎の、そのひかげを横切って植物のところへ行くと、百子は日誌の入った「缶」を探した。担任の野地先生によると、植物があるところ(花壇というよりは地面と境目のはっきりしない土に、勝手に植物がはえているようだった)の近くに四角いクッキー缶があって、中には十年以上前から使っている日誌が入っているそうだ。植物に水をやったら、日誌にその報告を書き込むことで彼女の責任ははたされるのだった。

百子は、ぼろぼろに錆びてところどころ穴が空いている缶の中に、これまたぼろぼろで老いた木の表面のように溶けた表紙の古い日誌が閉じ込められているところを想像して少しどきんとした。もし、水をやる前に日誌に報告だけ書くことができれば、彼女が水をやらずに帰ったって誰にもわからないだろうと彼女は考えた。でもその缶は見つからなかった。

百子は水をやることにした。好き放題に植物がはえているので(あるいはそれが学校の先生の趣味の産物かもしれなかったが、それが誰だかは彼女に分からなかった)、少し住宅街の路地に面した裏の校門のほうへ戻って、汚れたホースを引っ張りだすと、端から水を遣りはじめた。

百子はずいぶん早く来たので、あたりには夏の朝特有の、これから始まる何か素晴らしいものを包み隠しているような空気があって、彼女が水を撒くとその空気がより引き締められるように湿った。 彼女が水をやった朝顔は、彼女の身の丈よりも(百子は小学生だ)幾分大きくて、また幅は体育館の運動マットくらいあった。太陽の光はまだ弱く、また校舎で遮られていたが、陽が高くなれば、彼女が水をやっていなければ焼け死ぬくらいの熱線がそれに浴びせられるだろう。

一年のうちでもっとも熱い、焼けるような日差しにそなえてたっぷりの水を与えられた朝顔は、宝石のように水滴をしたたらせながら、何かに期待するようにして再び静止した。それはあまりにあまりにしあわせそうだった。

彼女はさきほど蛇口に絡ませていたプール・バッグを取り戻して(その日は昼からプールが開放されることになっていた)、よく男子がするようにその紐を持ったまま足で蹴って何歩か歩いてみたが、それは勢い良く回転してあらぬ方向に行くので、彼女自身がそれに手間取らされているような格好になった。プール・バッグが吹っ飛んで地面に転がると、彼女はそれに駆け寄って、表面についた細かい砂をていねいに払った。プール・バッグは底と、それから赤い半透明のストローみたいな紐を通されている口の部分、それからそれ以外の全体に散りばめられている花の柄を除いては透明で、彼女はそのちゃちな構造が気に入っていた。なぜだかわくわくするからだ。それから百子はプール・バッグから大小さまざまの花火が入ったビニールバッグを連想して、来週には葉子のところの家族と花火をする約束をしていたのを思い出した。葉子の兄は小学生に似つかわしくない高い背格好をしていて、それが負い目なのかいつでも狩猟民族が身をかがめるような姿勢をしている。だけど彼は寡黙で優しくて、その彼の価値をひそかに知っているのは百子のある種の優越感を担っていた。

プール・バッグの砂を払って立ち上がると、百子は校舎の中から誰かが覗いているのを見つけてぎょっとした。上品な白髪と羊の毛のようにたっぷりした髭、片目にだけかけた怪盗のような瓶底メガネ、それに日本人にはない良い恰幅に自信たっぷりでのけぞったような姿勢。ジョン・アレクセイ・ダクスター・バニング教授その人だった。教授は百子の驚いたようすを満足そうに見届けると、窓をあけて話しかけてきた。「金丸さん、水やりご苦労さま」

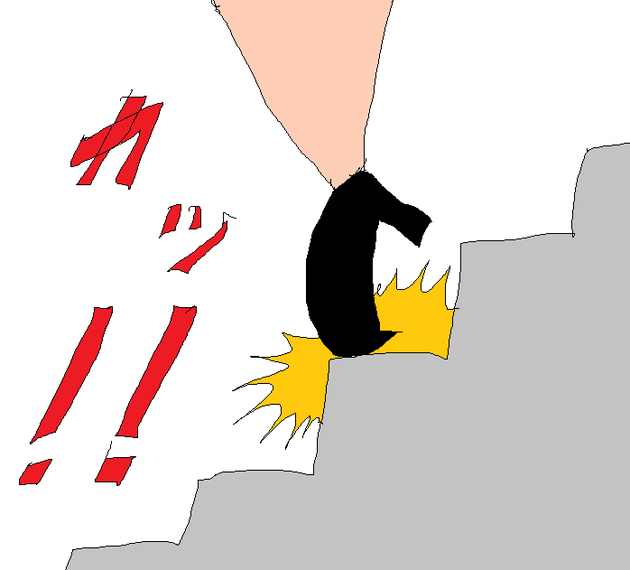

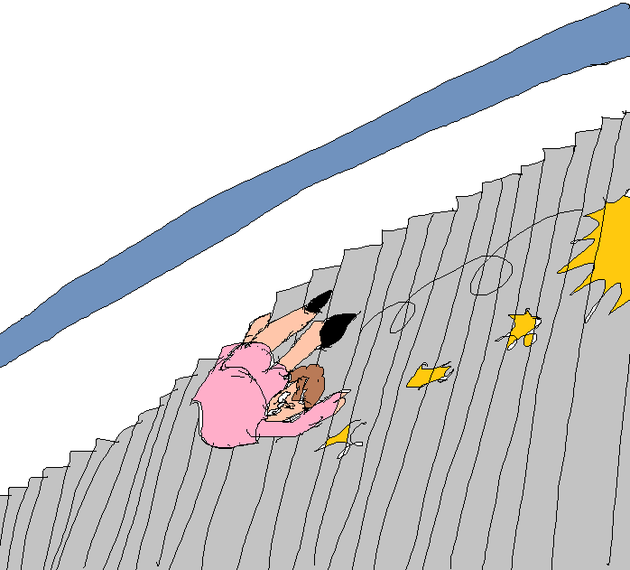

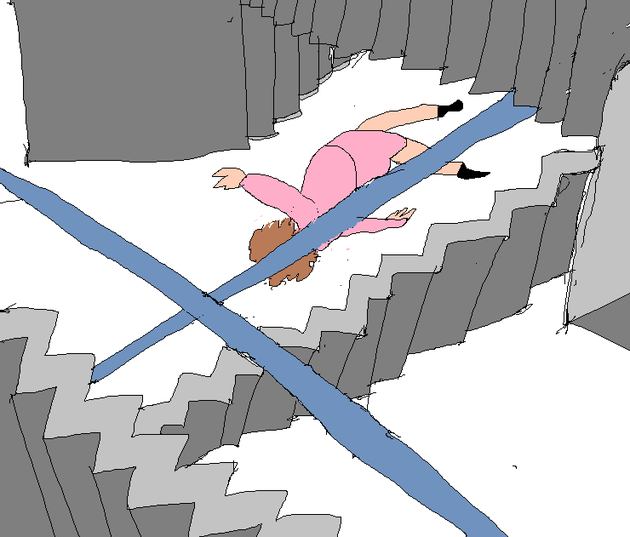

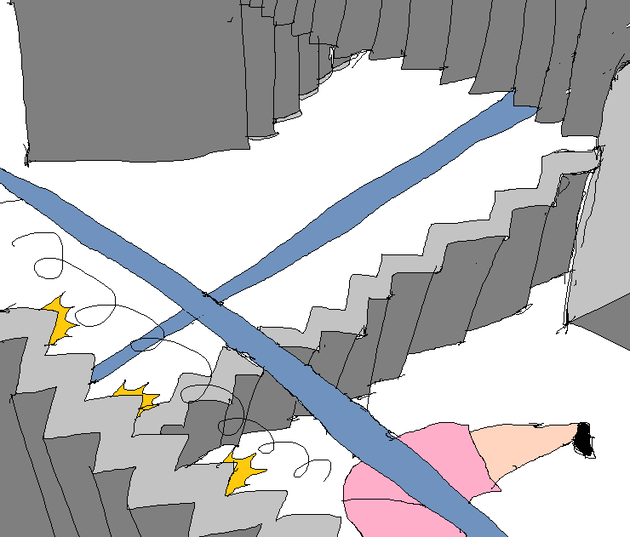

ジョン・アレクセイ・ダクスター・バニング教授その人だった。 ジョン・アレクセイ・ダクスター・バニング教授は百子に話しかけると全速力で校舎の階段を駆け上り、そして百子のいる庭園に面した金属製の非常階段をけたたましい音をたてながら下りてきた。

「百子、ああ、なんていい名前だ、100個も!」

ジョン・アレクセイ・ダクスター・バニング教授は叫んで、急に地面にひざをついてショーシャンクの空にのジャケットみたいなポーズを取った。

それから立ち上がって言った。

「朝の静謐な空気、たっぷりと残された夏休み、それから少女が水をやった朝顔。全てはこと足りている!」

百子は後ずさった。

「君は自分のしたことを憶えているかね?夏休みのはじまり、全てが始まる前の朝、君はこれからやってくる焼けるような熱線にそなえて、朝顔にたっぷりの水を与えた。知っているだろう、朝顔は光合成する。いや、まだ習ってないかな?たっぷりの水を与えられて、思う存分に陽光を浴びる、植物にとってこれ以上の幸せはないんだ。君はその条件を満たした。そして全てを確約するかのような青空、静謐な朝の空気、宝石のようにしたたる水滴。焼けるような陽を待つ期待感と、まだ気が遠くなるほど残されている時間、時間、時間。そう、それは植物に水をあげた君に残されている残りの夏休みでもあり、また残されている人生のメタファでもある。君には輝かしい未来が約束されていて、そしてそれは始まってすらない!神と呼ぶほかないものの巡りあわせた偶然にしてはできすぎたこれらの対比。対比というよりは相似?とにもかくにも素晴らしい!」

教授はまくしたてた。

「ああ、私もかつてそうだった!私の前にも無限の時間と可能性が広がり、輝かしい未来は約束されていた。そして大人たちはそれを羨んだよ。私は、それを失った大人たちを心から哀れんだね!しかし、今この年寄りに何が残されている?私に変えられる未来なんて、せいぜい明日の朝食べるシリアルをシスコーンBIGからフルーツグラノーラに変更するぐらいだ!」

百子は、教授が何を言っているのかわからなかったが、ともかく怖いので、ぺこりと礼してその場を去ろうとした。教授は、それでも何か言い続けていた。

「いいか、お前だってこうなるんだぞ!誰だってこうだ!輝かしい未来なんてあっというまに過ぎ去っていくのさ!忘れるな!いいか、まずケチのつけはじめに今日という一日が終わる。そしたらこんどは夏休みが終わる。あれだけ長いと思ってた夏休みがな!そしたらこんどは若い時だ、人生だ!全部終わってしまう、気がついたら全部取り返しがつかなくなってるんだ!そして君は気付いたらこう言ってるんだ、『明日食べるシリアルをシスコーンBIGにしようかしら、それともフルーツ・グラノーラ?』」

モノローグ1.それでも私は若い(そのまま読む)

モノローグ2.教授の言う通りだ(2まで飛ぶ)

1

プールが終わって全身にけだるさを感じながら帰っていると、学校とわたしたちの家との間にあるコンビニの前で葉子の兄がぼーっとつったっていた。相変わらず狩猟民族のような姿勢で道路の向かいを狙っていた。あなたの獲物はなに?

彼は私を見つけると私でなければわからないくらいの塩梅で微笑んで、それからそのコンビニで買ったらしき板ガムを一枚わたしにくれた。なんだか、草みたいな味がする変なガムだった。

帰りすがら私たちはとりとめのないことを話したが、葉子の兄はいつになく饒舌だった。

「葉子は夏かぜをひいたんだ。プールに行けなくて残念がってた。それで大人たちがきょう、来週に使う花火を安かったからって勝手に買ってきたんだ、あの――なんていったかな、とにかく下品で、品揃えがよくて、なんでもあるかわりに何にも残らないようなあのお店・・・黄色い袋の・・・とにかくそこで、半額だかになってるやつを買ってきたんだ。言葉のトリックだろうね、元が高いからべつに安くもないんだよ。で、葉子がそれで怒って。百子と俺とで、ほらあそこの、本当は雛人形を売る店なのに夏になると花火ばかりを売るところがあるだろ。あそこで三人で選ぶのを楽しみにしてたんだ。だからそれがなくなって癇癪を起こしていたよ。あまりに悲痛なようすだったから、大人たちのあいだで、じゃあ俺たち三人でも好きなものを買っていいよっていうことになったんだ。あいつやるよな?俺はあんなふうに、自分の希望を押し通したことはないよ。いつだって、ちょうどいいところで我慢してきたんだ」

陽が落ちかけていた。商店街に影がさして、ときどき起こる風が角っこで揚げ物を売っている牧田のうちのお店のあの、肉がたっぷり入ったコロッケのたまらない匂いを運んできた。家に帰るとそれに優るともおとらない、素晴らしい食卓が用意されていることだろう。私はこの時間が永遠だと思った。これから始まる夏休みを、花火のことを、それから8月に友達と行くキャンプのこととか、おじいちゃん家の近くの川でイモリを取ることとか(親たちはイモリに毒があるといって反対していた)、それからそれから学校である祭りのこととか、それに着ていく浴衣のこととか考えて、私は胸がしめつけられそうになりながら、落ちかけている夕陽が、どうか落ちないでほしいと一生に一度のお願いをした。

私がわざと遅く歩いたので、葉子の兄はそれに困って、進んだり止まったりしているうちに黙ってしまった。水を含んで重くなったプール・バッグを言い訳にわたしはそれを彼に見せると、彼はその紐でなく口の部分を豪快に掴んで持とうとしたが、私が離さなかったので少し引っ張り合いになって、そしてふたりで笑った。

今この瞬間、お母さんは何を料理しているんだろうと思った。

2

それから夏休みはたしかにあっという間に終わったのだった。

憶えていることといえば、葉子の兄にもらったへんなあじのガムのこと、イモリ取りが中止になったこと、キャンプで使った虫よけスプレーのむせるようなにおい、それから花火はすぐに終わってしまうということだけだった。

夏休みが終わって最初の登校日、私は水やりの日誌を書かなかったことで班の連中から非難を浴びていた。自分がした苦労を放棄した他人に対するシンプルな怒りだった。わたしが日誌の入った缶が見つけられなかったこと、だけど水はやったことをいくら言っても彼ら彼女らは信じてくれなかった。

あの日わたしが水やりをしたことを誰か証明してくれれば――そう、ジョン・アレクセイ・ダクスター・バニング教授がいればわたしの無実を証明してくれるだろう。先生が来たら、いの一番にそのことを伝えなければならない。

かろうじて動作している古めかしいドアががらがらと音をたてて開くと、バインダーと算数の教科書を持った野地先生がいつもの調子で入ってきた。いつもの調子というのは無愛想ということである。

「ええ、皆さん、ダクスター・バニング教授が死にました。家で首を吊っていたそうです。黙祷」

クラス中に一様のどよめきが起こると、彼らの反応はやがて泣く者、つよがって関係ない雑談に持ち込もうとする者、どうしてよいか分からずとりあえず神妙そうな顔をつくる者にわかれた。泣いている女子たちのなかには、生前「キモい」「死んでくれ」などといってダクスター・バニング教授に石を投げていた七美や温子の姿もあった。私はというと、無実を証明するあてもなくなってただ途方に暮れた。なんなんだあの教授。

「皆さん、悲しいし、ショックだと思いますが、この悲しみを乗り越えなければなりません。人生は悲しいことだらけです。嬉しいことの5倍あります。なんで5倍あるかというと、同じ数あっても、悲しいことは4回思い出すからです。でも、つとめて思い出さないようにすれば、すぐに忘れてしまう楽しいことも同じくらい味わえるものですよ。そもそも、あの教授だって、ここで雇っているわけでもないのに学校にくるので、うちでもほとほと困っていたんですから、むしろ良かったぐらいです。つらいけど、前を見ましょう。人生は私たちに止まっていることを許しません」

そうすると、泣いていた女子たちの一部がようやく落ち着きを取り戻して、そうかも、良かったのかも・・・と口々に言い始めた。

「さあ、授業を始めましょう。今回は非線形シュレディンガー方程式における逆散乱法による解」

それから、それから、あの教授が予言したように、私の若い時もあっというまに過ぎ去って、こういった夏の日々は、私にとってはあったかどうかも定かではない夢のような幻想のような記憶の沈殿物と化している。雨ざらしの錆びた缶、そしてその中の古びた日誌。それを見つけることができたら、私の人生は変わっただろうか?

ともかく私は暮らしている。私の住む吉祥寺を神の悪意のような通り雨がおそって、カフェのガラス張りの窓からあわてて駅に駆け込む人たちやずぶ濡れであきらめたように歩く人たちが見える。さきほどまで乾いていたアスファルトにあっというまに水たまりができて、やるせない悲しみを叩きつけるように落ちてきた雨粒がそれぞれの波紋を拡げては消える。苦しい、怖い、助けてくれ。

安全なカフェの中から人たちを眺めながら、彼らもまたそうなのだろうか、と思う。悲しい、苦しい、怖い、ぎりぎりのところで生きるという判断を下しながら、人前ではあたかも何も問題もないような顔をつくって暮らしているのだろうか?

私は小さな声で、いまでは理解できるようになったあの日のバニング教授の言葉をつぶやいた。

「明日食べるシリアルをシスコーンBIGにしようかしら、それともフルーツ・グラノーラ?」