なぜぜとだぜぜ

なぜぜはひどくきりょうがわるく、目なんかわゴムが放られて落ちたようにゆがんで毛羽立ったようにかさついていましたし、鼻はふくれてやっぱりがさがさしていつもてっぺんが破けていましたし、しみが体中にちらばってそれをぜんぶよせあつめたらせなかがすっかりうまるほどでしたし、内臓にもなんらかの疾患がありました。

けれども、というのもおかしな話に思うほど、お兄さんのだぜぜはそんな妹をうんとかわいがってやりました。なぜぜのような妹がいたら、あなたもぜひともこんなお兄さんになってくださいと思うほど、かいがいしく、いつもひとりぼっちのなぜぜについて、そうでなくしてやっていました。

なぜぜはいつもだぜぜにあれこれきくのでした。

たとえばある日の朝ごはん。パンにさとうをまぶして、たんのからんだごろごろした声でいうのです。東大和市の、東大和市の青木鈴加ちゃんのような感じでした。

「おにいちゃん、なぜ、さとうは、あまいあじがするのかしら」

「なぜぜ、それはね。しょっぱいしおの反対だからだぜ」

なぜぜはそれほどあたまもよくありませんでしたから、それで「はあ、はあ」と感心したようにうなっておしまいでした。またその言い方がけっこう鼻につくのでした。

その日のばんごはん、スープに少々しおをいれるときにきくのです。

「おにいちゃん、なぜ、しおは、しょっぱいあじがするのかしら」

「なぜぜ、それはね。あまいさとうの反対だからだぜ」

「はあ、はあ」

なぜぜはふかくなっとくして、どんなにしっかり力をこめてにぎっても、ところどころめくれあがった皮のせいでそう見えず、今にもぬけておっこちるのではないかとしんぱいになる木のへらでスープをかきまぜました。

やがて、おいしそうなゆげがたちのぼって、のぞきこんだ鼻のてっぺんのやぶけのじくじくから、スープとおなじ黄色いしるがにじみはじめました。

「さあ、おにいちゃんにもやらせておくれ」

せんこうはなびのようにしるの玉がそだってくるころあいを見てだぜぜが言うと、なぜぜはいつもにこにこわらって、おもしろいおもちゃを貸すようにへらをてばなし、台からぴょんととびおりて、かわりに上がっただぜぜの横にまわりました。そのため、だぜぜのシャツのすそのあたりは、いつも黄色くよごれていました。

「よいころあいだぜ」

スープをのぞきこむだぜぜは、まったくもってびなんしで、ちょうど『探偵学園Q』の時の神木隆之介をもうちょっと精悍にしたような感じでした。気まぐれに季節を思い出しても、四季おりおりの花たばが手紙をそえてとどいていたものです。その気があればチンポのかわくひまもなかったでしょうが、だぜぜが妹のなぜぜにかまいっきりで相手にしないもので、今ではすっかりだれにもきょりをおかれるようになりました。

AVとかもぜんぜん見ませんでしたが、麻美ゆまの病状を耳にすると、あんなに檄やせしていたのはそういうことだったのか、かわいそうに、病気に負けずがんばってほしい、ゆまちんのそこぬけに明るいえがおが見られる日をずっとずっとまっています、と心を痛めるやさしさも持ち合わせていました。

秋のようきがいいころ、町にサーカスがやってくると、なぜぜとだぜぜは連れだって出かけました。外に出るときはいつも、年がら年中、真っ赤にうれきった目の痛むなぜぜのその手を、だぜぜが引いてやります。特に夜の暗さの中では、ほとんど見えなくなるのです。

明るい電灯に照らされて、サーカスの行列に並んでいるあいだ、なぜぜは何度も聞きました。

「おにいちゃん、なぜ、みんな私を見ているの?」

なるほど、赤い大きなテントからのびる列を通りすがる人はみんな、なぜぜに目を向けて、少し歩をゆるめたり、何度も何度も振り返ったりするのでした。そういう人と並んで歩く女の人が、とつぜんはっと息をのんで、それからおこったようにひじでつくのも、だぜぜは見ました。

「おにいちゃん、みんなが私を見るのはなぜかしら」

だぜぜは何にも言いませんでした。ただ、だまって、じっと見るには明るすぎる、大きなはだかの電球をじっと見ていました。

だぜぜが答えないのは初めてだったものですから、なぜぜは顔をますます真っ赤にはれ上げて、ごろごろぐずぐず泣きました。泣き声さえもうまく出ないものです。

またそのせいで、まなざしの地獄と、そばだてた耳の企みは強くなっていきました。

「どうやら、サーカスはもうはじまっているようだぞ」

誰かが笑って言うのを、たえまなく涙をこぼしながらもなぜぜは聞きつけました。

「おにいちゃん、サーカスがはじまったって」

不安そうにますますごろごろ泣きじゃくるなぜぜに答えないで、だぜぜはやはり光の球を見ています。

「まだわたしもおにいちゃんも入場していないのに、なぜ?」

それでもやはりなんにも言わず、やわらかい布でこしらえてやった手ぶくろごしになぜぜの手をにぎりしめただぜぜは、電球に向かってしんしんと目を見開くばかりです。

やがて、たいへんようきなピエロがテントから出てきて、ガランガランとベルを鳴らしました。

なぜぜはそれがおもしろく、すこしく元気になりました。

「お兄ちゃん、なぜ、あの人はあんなに大きな口やはなをしているの?」

いよいよ列がうごき出しました。ピエロがつぎつぎお金をうけとり、かたにかけたポシェットにつっこんでいきます。

なぜぜはちょこちょこ前進しながら、だぜぜのもった2人ぶんのお金とピエロをこうごに見ては、弁に問題があって血流の悪い心臓をデキデキさせて、ことのなりゆきを見守りました。

いよいよピエロの前にきました。

見当ちがいのほうにさしだされっぱなしだっただぜぜの手がいっこう寄ってこないのを見て、ピエロはめいっぱいうでをのばしました。それにつられた片足があがってもどるとき、ふんだくるようにお金をうけとりました。

ちょっとねんいりに確かめてポシェットにしまったピエロは、そこでなぜぜに目をとめると、はりついたように動かなくなりました。

それは実にちょっと、星がまたたくぐらいの間でしたが、ピエロはついで、あわてたように頭に手をやりました。いっしょに、しまったと言わんばかりの顔をつくって、つぎのお客に手を差し出して招き入れるように頭をいくぶん下げました。

なぜぜはピエロをまじまじ見れたのと、自分たちのお金がポシェットにきちんとしまわれたことがうれしくてたまらないようでした。

だぜぜはときどきつまずきそうになりながらふらふら前に進んで、ふたりはたくさんの人にぬかされながら、やっとすみのくらい席につきました。

大きな空砲とともに始まったサーカスでは、人がくるくる回り回って、ライオンが火のついた輪をくぐり、大きなクマが玉を転がし乗り移り、いろんなそのたびに大きなはく手と声がつつみこみ、それにこたえたピエロがいちいちふかぶかと礼をして、みんなくすくす笑っていました。

なぜぜはぽかんと口をあけてむちゅうになり、ときどき「ははあ」とうなりました。

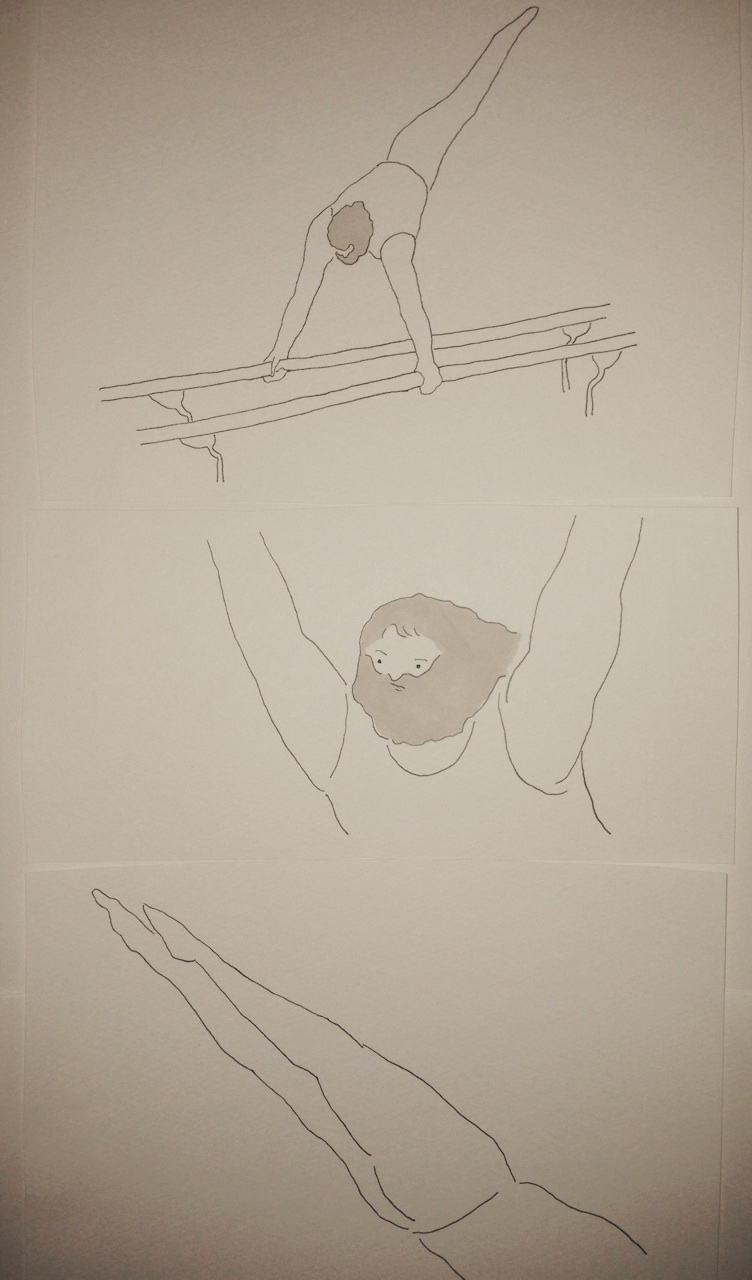

ときどき出てくる、ぴったりしたすてきなみどり色のふくを着た男の人がなぜぜの気に入りました。その人がひらりひらりと空中ブランコを飛びわたって、とちゅうでひゅっと落ちたときは息をのみましたが、いつの間にあったトランポリンでかえってきて、同じようにかえってきたブランコをつかんだので、力いっぱい手をたたきました。手袋のせいでぶふぶふ音やほこりがあがり、となりの人がいやな顔をするのも気づかないで、なぜぜはきげんよくはしゃいでいました。

「おにいちゃん、なぜ、あのライオンはおとなしく人の言うことをきくのかしら」

「おにいちゃん、なぜ、いすの上にいすがのっかって、その上につつみたいなものものっかるのかしらねえ」

「おにいちゃん、なぜ、あのみどり色の人、あんなにすいすいうごけるのかしら」

「おにいちゃん、なぜ、ピエロの口やはなはあんなに大きいかしらねえ」

だぜぜは何も言わないで、サーカスの方を見ていました。なぜぜもサーカスの間ばかりは、返事がなくても気にしないようでした。でも、だぜぜの目が、ライオンも空中ブランコも追いかけないで真ん中におもたくしずんでいることにも気づきませんでした。

いつまでも鳴りやまない大きなはく手といっしょにサーカスがはけて、ふたりはいちばん最後にテントを出ました。だぜぜはなんどもつまずき、ぶつかりましたが、なぜぜの手ははなしませんでした。

「おにいちゃん、なぜ、いつものように歩かないの」

だぜぜはふらふら足を運ぶのをやめないで、答えました。

「なぜぜ。それはね、もう、ぼくにはぜんぜん目が見えないからだぜ」

「なぜ、目が見えないの?」

「さっき、サーカスが始まる前、ずっと、今そこにある明かりを見つめていたから、見えなくなってしまったんだぜ」

ふたりはぴったり同時に立ち止まりました。ちょうど頭の上にその電球がありました。

そして、なぜぜが目を向けるのを待っていたように、ふっと消えました。おかげで、なぜぜにもほとんどまわりが見えなくなってしまいました。テントのまくにすかされた光がひしひし足下にはいよってくるようにこそばゆいのです。

「なぜ、そんなもの、じっと見ていたの?」

「いやなことがあったからだよ」

「いやなことなんて、なぜあったの?」

だぜぜは答えず、そのしずかなしずかな時間のうちに、なぜぜの目になみだがあふれました。

「もう、治らないの?」

「治らないかも、しれないんだぜ」

なぜぜの目からとうとうなみだがこぼれて落ちる、ぴちゃんという音をだぜぜは聞きつけました。苦しそうに、鼻をふくらませてやっと言いました。

「なぜぜ、いいかい。これでよかったんだぜ。わるいものを見たくなけりゃ、いいものを見るのもあきらめなけりゃいけないんだぜ」

なぜぜは返事もうなずきもせず、手ぶくろをおっぽりだして、ひどくあれた肉色の手指を、だぜぜのまぶたの上におきました。ごおごお音がするような気がして、びっくりしたように手をはなしたなぜぜは、暗いだぜぜの顔のほうを見ました。

なぜぜにはわかりませんでしたが、顔を合わせたふたりは、まるでかがみのようでした。今や、だぜぜの顔は、目なんか少し大きめのわゴムを放って落ちたようにゆがんで、がさついていましたし、鼻はふくれてやっぱりがさがさしててっぺんが破けていましたし、体中しみがないところの方が少ないのでした。多数の内臓に重篤な疾患が頻発し、あげく大痔主でした。

加えてだぜぜは、憔悴しきって、明らかに思い詰めて、もうほんとうに、今にも死んでしまいそうに見えました。

なぜぜは何にも言うことができずにいました。

そのうち、テントの明かりも消え失せて、どこにも行けないふたりは闇にまぎれてしまいました。

そのすぐ横を、ピエロがむろん気づきもしないで通り過ぎます。肩にかけたポシェットは、たっぷりお金をすってふくらんでおります。

「どうしてゆまちんなんだ……」

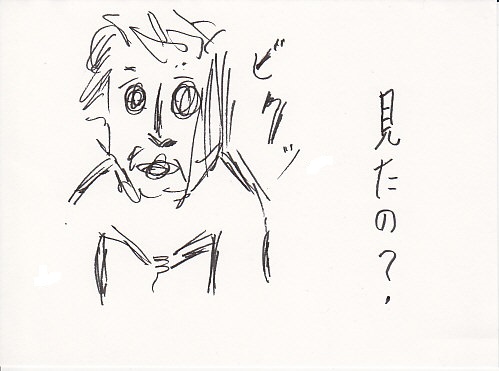

ピエロはめちゃくちゃ驚いて振り返りましたが、やはりそこに誰もいません。

けれども、というのもおかしな話に思うほど、お兄さんのだぜぜはそんな妹をうんとかわいがってやりました。なぜぜのような妹がいたら、あなたもぜひともこんなお兄さんになってくださいと思うほど、かいがいしく、いつもひとりぼっちのなぜぜについて、そうでなくしてやっていました。

なぜぜはいつもだぜぜにあれこれきくのでした。

たとえばある日の朝ごはん。パンにさとうをまぶして、たんのからんだごろごろした声でいうのです。東大和市の、東大和市の青木鈴加ちゃんのような感じでした。

「おにいちゃん、なぜ、さとうは、あまいあじがするのかしら」

「なぜぜ、それはね。しょっぱいしおの反対だからだぜ」

なぜぜはそれほどあたまもよくありませんでしたから、それで「はあ、はあ」と感心したようにうなっておしまいでした。またその言い方がけっこう鼻につくのでした。

その日のばんごはん、スープに少々しおをいれるときにきくのです。

「おにいちゃん、なぜ、しおは、しょっぱいあじがするのかしら」

「なぜぜ、それはね。あまいさとうの反対だからだぜ」

「はあ、はあ」

なぜぜはふかくなっとくして、どんなにしっかり力をこめてにぎっても、ところどころめくれあがった皮のせいでそう見えず、今にもぬけておっこちるのではないかとしんぱいになる木のへらでスープをかきまぜました。

やがて、おいしそうなゆげがたちのぼって、のぞきこんだ鼻のてっぺんのやぶけのじくじくから、スープとおなじ黄色いしるがにじみはじめました。

「さあ、おにいちゃんにもやらせておくれ」

せんこうはなびのようにしるの玉がそだってくるころあいを見てだぜぜが言うと、なぜぜはいつもにこにこわらって、おもしろいおもちゃを貸すようにへらをてばなし、台からぴょんととびおりて、かわりに上がっただぜぜの横にまわりました。そのため、だぜぜのシャツのすそのあたりは、いつも黄色くよごれていました。

「よいころあいだぜ」

スープをのぞきこむだぜぜは、まったくもってびなんしで、ちょうど『探偵学園Q』の時の神木隆之介をもうちょっと精悍にしたような感じでした。気まぐれに季節を思い出しても、四季おりおりの花たばが手紙をそえてとどいていたものです。その気があればチンポのかわくひまもなかったでしょうが、だぜぜが妹のなぜぜにかまいっきりで相手にしないもので、今ではすっかりだれにもきょりをおかれるようになりました。

AVとかもぜんぜん見ませんでしたが、麻美ゆまの病状を耳にすると、あんなに檄やせしていたのはそういうことだったのか、かわいそうに、病気に負けずがんばってほしい、ゆまちんのそこぬけに明るいえがおが見られる日をずっとずっとまっています、と心を痛めるやさしさも持ち合わせていました。

秋のようきがいいころ、町にサーカスがやってくると、なぜぜとだぜぜは連れだって出かけました。外に出るときはいつも、年がら年中、真っ赤にうれきった目の痛むなぜぜのその手を、だぜぜが引いてやります。特に夜の暗さの中では、ほとんど見えなくなるのです。

明るい電灯に照らされて、サーカスの行列に並んでいるあいだ、なぜぜは何度も聞きました。

「おにいちゃん、なぜ、みんな私を見ているの?」

なるほど、赤い大きなテントからのびる列を通りすがる人はみんな、なぜぜに目を向けて、少し歩をゆるめたり、何度も何度も振り返ったりするのでした。そういう人と並んで歩く女の人が、とつぜんはっと息をのんで、それからおこったようにひじでつくのも、だぜぜは見ました。

「おにいちゃん、みんなが私を見るのはなぜかしら」

だぜぜは何にも言いませんでした。ただ、だまって、じっと見るには明るすぎる、大きなはだかの電球をじっと見ていました。

だぜぜが答えないのは初めてだったものですから、なぜぜは顔をますます真っ赤にはれ上げて、ごろごろぐずぐず泣きました。泣き声さえもうまく出ないものです。

またそのせいで、まなざしの地獄と、そばだてた耳の企みは強くなっていきました。

「どうやら、サーカスはもうはじまっているようだぞ」

誰かが笑って言うのを、たえまなく涙をこぼしながらもなぜぜは聞きつけました。

「おにいちゃん、サーカスがはじまったって」

不安そうにますますごろごろ泣きじゃくるなぜぜに答えないで、だぜぜはやはり光の球を見ています。

「まだわたしもおにいちゃんも入場していないのに、なぜ?」

それでもやはりなんにも言わず、やわらかい布でこしらえてやった手ぶくろごしになぜぜの手をにぎりしめただぜぜは、電球に向かってしんしんと目を見開くばかりです。

やがて、たいへんようきなピエロがテントから出てきて、ガランガランとベルを鳴らしました。

なぜぜはそれがおもしろく、すこしく元気になりました。

「お兄ちゃん、なぜ、あの人はあんなに大きな口やはなをしているの?」

いよいよ列がうごき出しました。ピエロがつぎつぎお金をうけとり、かたにかけたポシェットにつっこんでいきます。

なぜぜはちょこちょこ前進しながら、だぜぜのもった2人ぶんのお金とピエロをこうごに見ては、弁に問題があって血流の悪い心臓をデキデキさせて、ことのなりゆきを見守りました。

いよいよピエロの前にきました。

見当ちがいのほうにさしだされっぱなしだっただぜぜの手がいっこう寄ってこないのを見て、ピエロはめいっぱいうでをのばしました。それにつられた片足があがってもどるとき、ふんだくるようにお金をうけとりました。

ちょっとねんいりに確かめてポシェットにしまったピエロは、そこでなぜぜに目をとめると、はりついたように動かなくなりました。

それは実にちょっと、星がまたたくぐらいの間でしたが、ピエロはついで、あわてたように頭に手をやりました。いっしょに、しまったと言わんばかりの顔をつくって、つぎのお客に手を差し出して招き入れるように頭をいくぶん下げました。

なぜぜはピエロをまじまじ見れたのと、自分たちのお金がポシェットにきちんとしまわれたことがうれしくてたまらないようでした。

だぜぜはときどきつまずきそうになりながらふらふら前に進んで、ふたりはたくさんの人にぬかされながら、やっとすみのくらい席につきました。

大きな空砲とともに始まったサーカスでは、人がくるくる回り回って、ライオンが火のついた輪をくぐり、大きなクマが玉を転がし乗り移り、いろんなそのたびに大きなはく手と声がつつみこみ、それにこたえたピエロがいちいちふかぶかと礼をして、みんなくすくす笑っていました。

なぜぜはぽかんと口をあけてむちゅうになり、ときどき「ははあ」とうなりました。

ときどき出てくる、ぴったりしたすてきなみどり色のふくを着た男の人がなぜぜの気に入りました。その人がひらりひらりと空中ブランコを飛びわたって、とちゅうでひゅっと落ちたときは息をのみましたが、いつの間にあったトランポリンでかえってきて、同じようにかえってきたブランコをつかんだので、力いっぱい手をたたきました。手袋のせいでぶふぶふ音やほこりがあがり、となりの人がいやな顔をするのも気づかないで、なぜぜはきげんよくはしゃいでいました。

「おにいちゃん、なぜ、あのライオンはおとなしく人の言うことをきくのかしら」

「おにいちゃん、なぜ、いすの上にいすがのっかって、その上につつみたいなものものっかるのかしらねえ」

「おにいちゃん、なぜ、あのみどり色の人、あんなにすいすいうごけるのかしら」

「おにいちゃん、なぜ、ピエロの口やはなはあんなに大きいかしらねえ」

だぜぜは何も言わないで、サーカスの方を見ていました。なぜぜもサーカスの間ばかりは、返事がなくても気にしないようでした。でも、だぜぜの目が、ライオンも空中ブランコも追いかけないで真ん中におもたくしずんでいることにも気づきませんでした。

いつまでも鳴りやまない大きなはく手といっしょにサーカスがはけて、ふたりはいちばん最後にテントを出ました。だぜぜはなんどもつまずき、ぶつかりましたが、なぜぜの手ははなしませんでした。

「おにいちゃん、なぜ、いつものように歩かないの」

だぜぜはふらふら足を運ぶのをやめないで、答えました。

「なぜぜ。それはね、もう、ぼくにはぜんぜん目が見えないからだぜ」

「なぜ、目が見えないの?」

「さっき、サーカスが始まる前、ずっと、今そこにある明かりを見つめていたから、見えなくなってしまったんだぜ」

ふたりはぴったり同時に立ち止まりました。ちょうど頭の上にその電球がありました。

そして、なぜぜが目を向けるのを待っていたように、ふっと消えました。おかげで、なぜぜにもほとんどまわりが見えなくなってしまいました。テントのまくにすかされた光がひしひし足下にはいよってくるようにこそばゆいのです。

「なぜ、そんなもの、じっと見ていたの?」

「いやなことがあったからだよ」

「いやなことなんて、なぜあったの?」

だぜぜは答えず、そのしずかなしずかな時間のうちに、なぜぜの目になみだがあふれました。

「もう、治らないの?」

「治らないかも、しれないんだぜ」

なぜぜの目からとうとうなみだがこぼれて落ちる、ぴちゃんという音をだぜぜは聞きつけました。苦しそうに、鼻をふくらませてやっと言いました。

「なぜぜ、いいかい。これでよかったんだぜ。わるいものを見たくなけりゃ、いいものを見るのもあきらめなけりゃいけないんだぜ」

なぜぜは返事もうなずきもせず、手ぶくろをおっぽりだして、ひどくあれた肉色の手指を、だぜぜのまぶたの上におきました。ごおごお音がするような気がして、びっくりしたように手をはなしたなぜぜは、暗いだぜぜの顔のほうを見ました。

なぜぜにはわかりませんでしたが、顔を合わせたふたりは、まるでかがみのようでした。今や、だぜぜの顔は、目なんか少し大きめのわゴムを放って落ちたようにゆがんで、がさついていましたし、鼻はふくれてやっぱりがさがさしててっぺんが破けていましたし、体中しみがないところの方が少ないのでした。多数の内臓に重篤な疾患が頻発し、あげく大痔主でした。

加えてだぜぜは、憔悴しきって、明らかに思い詰めて、もうほんとうに、今にも死んでしまいそうに見えました。

なぜぜは何にも言うことができずにいました。

そのうち、テントの明かりも消え失せて、どこにも行けないふたりは闇にまぎれてしまいました。

そのすぐ横を、ピエロがむろん気づきもしないで通り過ぎます。肩にかけたポシェットは、たっぷりお金をすってふくらんでおります。

「どうしてゆまちんなんだ……」

ピエロはめちゃくちゃ驚いて振り返りましたが、やはりそこに誰もいません。